【“十三五”安徽教育发展巡礼之特色篇】

强力推行“1+1”模式 稳步促进毕业生就业

阅读次数:872来源:厅学生处、就业指导中心、教宣中心发布时间:2021-01-06 10:32[ 字体:大 中 小 ]

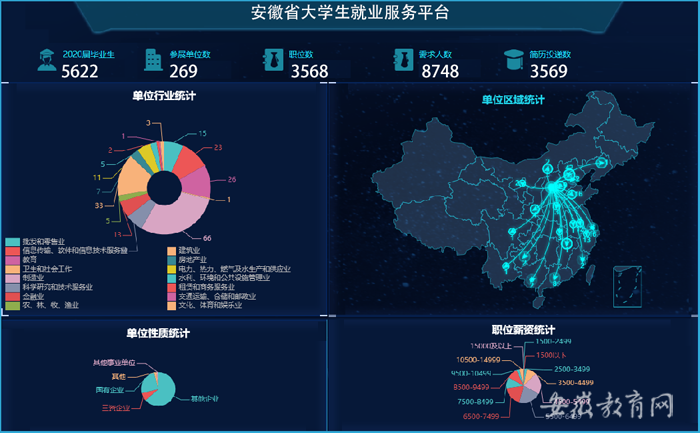

“十三五”期间,在省委、省政府高度重视下,省教育厅、各高校、省有关部门共同努力,社会各界大力支持,五年来累计投入就业经费3.4亿元,就业工作队伍不断扩大,服务质量不断提升。五年来累计向社会输送毕业生169.67万人,2016-2019年,毕业生初次就业率稳定在90%左右,2020年,我厅主动作为,积极应对新冠肺炎疫情冲击,毕业生初次就业率达82.62%,超额完成教育部和省政府制定的目标任务,位居中部六省第一。

创新手段:线上+线下

“十三五”期间,省教育厅以服务美好安徽建设为主题,牵头举办了省级师范类、财经类、医药类、农林类、艺术类、工科类、高技能应用类、建筑类、就业帮扶类等大型省级就业市场,采取线上与线下相结合的就业市场服务体系,累计举办线下省级大型毕业生就业招聘会55场,提供就业岗位212844个。全省高校积极举办各类招聘活动4.5万多场,提供岗位超过368万个。

2020年初突发的新冠肺炎疫情,对高校毕业生就业工作带来了很大冲击,全省各高校纷纷拓展就业新渠道,通过现代化网络平台不断创新就业服务工作方式,将就业宣讲会从“线下”搬到“线上”,向毕业生精准推送用人单位信息。通过网络平台,学生可实现移动端观看宣讲视频、在线投递简历和远程面试,面试合格可以直接进行系统内签约,从而实现线下招聘转向线上招聘的无缝对接。

合肥工业大学2020届本科毕业生陈亿杰就是通过学校就业指导服务平台找到了心仪的工作。他不无自豪地告诉我们说; “虽然在我找工作的关键时期不能出门,又一直呆在福建漳州的家中,但是我并不慌乱。”他很热情地向我们分享学校对他的帮助,“在假期里,学校就业指导服务体系依然通过微信群、QQ群、手机短信等方式,为我们提供点对点的就业指导和咨询。”

合肥学院土木工程专业2020届毕业生杨鑫说:“我在大学生就业微信小程序搜索建筑类公司的招聘信息,当时向好几个公司投了简历,最后收到3个‘offer’,对比之下选择了中建七局二公司。”他投完简历两三天后就收到了该公司的视频面试邀请,然后就是线上签订就业协议,一切都是那么顺利。

安徽农业大学、安徽建筑大学、铜陵学院、安徽商贸职业技术学院等高校升级建设校园招聘网,充分利用“一网一群一平台”(就业网、就业微信群或QQ群、就业微信公众平台),举办线上招聘活动,与“全国网络联合招聘24365校园招聘服务活动”、省就业招聘网、用人单位网互联互通、信息共享,实现每天24小时、全年365天服务不停歇,基本实现招聘岗位与毕业生专业全覆盖。

安徽理工大学同第三方机构合作,推出网络招聘、微就业、云就业服务,搭建线上云平台,为毕业生提供在线审批就业协议、自行打印合同等服务,帮助毕业生和企业足不出户完成远程面试和线上签约。同时与南京、镇江、合肥等地方人才部门联合主办网络招聘会,先后组织开展了9场大型春季网络招聘活动,累计提供岗位20余万个。

在线上招聘火热的同时,线下招聘也在有条不紊地开展。合肥学院与市政协、市人社局、市工商联共同主办的合肥市“四进一促”暨人才服务管理中心及与包河区人社局联合举办“职进校园 就有未来”线下专场对接会,收效良好。安徽理工大学按照“小团组、精准化、专业化”的模式,抢前抓早、超前谋划,全面启动了线下校园招聘会。安徽国防科技职业学院先后举办了面向军工行业企业、长三角地区优质企业和大别山革命老区等重点企业的2场大型专场双选会和22场小型专场宣讲会,提供优质岗位5221个,覆盖装备制造、电子信息、土木建筑、财经商贸等7大类31个专业,988名应届毕业生与用人单位达成就业协议,占毕业生总数65.2%,解决了2/3的毕业生就业。

发挥优势:校友+校企

安徽理工大学一直重视培育校友文化,凝聚校友力量,加强校友企业与母校间的联系与合作。2019年底,学校举行办了“青春不散场,未来不止步”的专场校友企业招聘会,为毕业生送出400余个优质就业岗位,解决了2832名毕业生的工作。杰出校友、世界500强企业海螺集团董事长高登榜亲自带队到校洽谈校企合作、毕业生招聘等事宜,解决了27名毕业生的工作。学校相关负责人介绍,“面对就业难关,我们在校友的鼎力支持下,不仅帮助毕业生顺利就业,还助力了校友企业的发展,真正实现了‘双赢’。”该校矿物加工专业应届毕业生李俊,在学校学习期间就运用所学知识成功创业,这次也返校招纳了10名优秀的师弟师妹一起干一番事业,“这次能够回到母校,帮助学弟学妹们选择适合自己的事业,我感到很荣幸。”李俊如是说。

合肥学院成立了“创新创业教育领导小组”,将创新创业工作纳入学校重点工作,并出台相关文件为师生创新创业提供制度保障。近3年来,学校累计投入2931余万元建设14个与专业紧密结合的学生创新实验室,目前已建成9个。学校制定了“双能型”师资认定标准,注重引进具有企业背景和实践经历的教师,实施教师能力提升计划,目前专业课“双能型”教师占比达56.46%,工科教师达64.29%。学校与德国雅德大学创业中心和奥斯纳布吕克应用科学大学创业中心等国外机构建立长期合作关系,其中建有中德青年学生创业孵化中心,该中心是“中德教育合作示范基地”六大平台之一,10余支留德归国校友创业项目即将入驻,在校生及近5年内毕业校友已有70余支创业团队或实体公司申请入驻,创业资源优质优化,创业层次和水平不断提升。

安徽中医药大学发挥中医药专业特色,充分利用省、市、县级中医院为主的医疗卫生机构、医药企业和校友单位资源,建立用人单位库和用人单位联系人微信群,不定时进行招聘信息推送,实现用人单位与毕业生供需信息的精准快速对接。

滁州职业技术学院通过校企合作委员会,为企业定向推荐毕业生,并提前部署落实定岗实习工作。学校利用就业信息服务平台,及时、准确地梳理汇总用人需求信息,建立用人单位数据库,不断进行职业优化匹配,目前学校用人单位数据库达5000多家,极大地满足了毕业生的求职需求。

安徽国防科技职业学院密切联系六安当地装备制造、新能源、电子信息和大别山革命老区绿色振兴的产业企业,主动对接。安徽信息工程学院、合肥共达职业技术学院等充分发挥行业企业办学优势,利用产业上下游众多合作伙伴的就业资源,通过实习就业一体化模式网上签约。

指导帮扶:全面+精准

安徽农业大学坚持各学院分类指导、精准施策,按照考研、考公、就业三大类开展指导帮扶。对于暂时未就业的毕业生,学校及各学院主动掌握他们的就业意愿,一人一台账,持续跟踪落实。植物保护学院党委书记檀根甲认为,帮助学生就业的前提就是要引导学生树立正确的就业观、择业观。因为他发现,学院在指导学生就业的过程中,学生都不能很精准地说出未来的职业规划或人生规划,在坚定考研还是安心就业,选择城市还是选择职业等方面犹豫不决。檀书记说:“现在的年轻人有梦想、有激情,这是好事。但仰望星空的同时,也需要脚踏实地,梦想需要立足现实才能成真。我们的工作就是让学生明确核心目标,努力朝着目标不断努力。”

安徽建筑大学专门为毕业生开设了《大学生职业生涯规划与就业指导》《创业基础》等线上课程,每周4000多人次、累计近2万人次学生接受了生涯规划与就业指导、创业基础知识普及。

安徽中医药大学校长彭代银在为4800余名毕业生准备的就业指导线上公开课上说:“适合自己的才是最好的,要根据自己的实际情况选择就业。大城市机会固然是多,但是也不能忽略小城市的好处。”“有两三年年的工作经验后,才能对自己各方面的定位更加准确,到时选择值得我们奋斗终生的事业也不迟。”他激励同学们投身基层一线医院,在祖国最需要的地方干一番事业。药学院2017级研究生石晓倩在面临毕业之际,一直处于迷茫状态,“眼高手低”的通病也常常困扰着她。听了彭校长的就业指导后,她意识到找工作不能一蹴而就,要理性分析自身情况和就业环境,根据职业规划与职业期望,找到有利于自身发展的工作才是重点。她深有感触地说:“听了彭校长的话,让我坚定了择业目标,先就业再择业。”

合肥学院的张应杰认为,校方要想帮助更多毕业生找到工作,关键在于摸清每个学生的就业意向,包括理想行业、岗位、地域、薪酬,在此基础上向学生精准推送企业招聘信息,“除了大面积撒网,还要小面积培养。”

合肥工业大学开发了“重点单位招聘系统”“学院精准对接会系统”“空中双选会系统”等系统,对毕业生求职意向和用人单位人才需求进行深度数据分析,推动招聘和应聘双方精准对接、岗位和专业精准匹配、社会需求和学校培养目标精准调适。

合肥学院在指导就业困难或家庭困难的毕业生时,启动了毕业生就业异常情况及帮扶援助计划,制作“一生一策”信息表,全面掌握建档立卡贫困家庭、低保家庭、身体残疾、优抚对象等毕业生情况,认真落实“人盯人”措施,实行包保责任制。针对毕业生在求职期间存在的各种心理问题,学校心理健康教育与咨询中心开通心理健康咨询热线,在易班平台开设线上心理健康主题教育专栏,印制学生心理调适指南,及时提供专业的咨询和帮助。

保障落实:政策+制度

“十三五”期间,省教育厅通过完善“一生一策”“一生一档”“一生一卡”实名动态服务机制,为141674名困难毕业生发放求职补贴16043.97万元。2020年,面对新冠肺炎疫情的特殊情况,安徽省教育、人社、财政部门联合对在皖高校湖北籍毕业生就业指导帮扶,每人给予1500元求职创业补贴,补助资金220万元。同时在贯彻国家“八个一律取消”基础上,进一步精减“取消灵活就业证明材料”等12项证明材料,鼓励特殊困难群体毕业生灵活就业。

安徽师范大学、安徽工业大学、池州学院等建立校院联动工作机制,制定科学细致的就业实施方案,形成党政一把手亲自抓亲自推,校、系、班和教师、辅导员齐心协力的工作机制。

安徽理工大学强化“学校领导联系学院,学院领导包专业,系和教研室、专业教师、研究生导师包学生”的责任体系和工作机制,毕业生就业目标完成情况纳入学院领导班子考核和职工个人考核。2020年,学校完善责任考核和奖惩机制,出台疫情期间就业攻坚考核办法,拿出50万元专项资金,给予专项经费支持。

安徽中医药大学以教育部就业布点监测为契机,狠抓落实“一生一历”“一班一表”“一企一单”“一生一策”“一库一群”“一课一册”的“六个一”行动。

蚌埠学院实行就业率周通报制度和后进约谈制度,毕业生就业台账实时化、全覆盖,连续两周排名靠后的二级学院,由学校党政主要负责同志对之进行约谈。

安徽财贸职业学院推出用人单位“黑白名单”,从源头规避就业安全风险。六安职业技术学院、皖西学院与院系、辅导员和有关教师签订工作承诺书。淮南联合大学制定网络求职补贴发放实施办法,对网上签约并实现就业的毕业生给予200元/人的求职补贴;在签约单位就业满6个月(凭个人在公司工资流水)再给予300元/人的求职补贴;对考取专升本的学生也给予200元/人的补贴。

通过一系列有力举措,有效促进了我省高校毕业生就业工作,保障了毕业生稳定就业。2018年,我省作为唯一一个省级政府代表在国务院召开的全国高校毕业生就业创业工作电视电话会议上作典型发言,并因稳高校毕业生等重点群体就业工作成绩出色获得国务院5个多亿的督查激励资金资金支持。